|

Verfassungsfeinde gegen Björn Höcke –

Die Petition ist verfassungsfeindlich und sie ist dumm. Also jene Petition, die sich gegen Björn Höcke richtet, den umstrittenen AfD-Vorsitzenden in Thüringen und die in einer konzertierten Aktion momentan auf sämtlichen Internet-Seiten aufploppt als hätte man sich ins nordkoreanische Darknet verlaufen. Am petieren und werkeln sind die üblichen Verdächtigen: Campact, eine linksfaschistische Dreckschleuder, die gerne auf allem herumhackt, was ihr nicht links genug ist, sich als Bewegung versteht wie die Nationalsozialisten auch schon und einen Rattenschwanz linker Anhänger hinter sich herzieht.

Geplant ist: Björn Höcke, dem Vorsitzenden der AfD in Thüringen, die im Grundgesetz verbrieften Grundrechte abzuerkennen. Dazu wird an die Fraktionsvorsitzenden aller Nicht-AfD Parteien im Bundestag appelliert: »Stoppen Sie den Faschisten Björn Höcke: Veranlassen Sie, dass die Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht einen Antrag auf Grundrechtsverwirkung nach Artikel 18 Grundgesetz stellt«. Denn, zumindest das wissen die Initiatoren, der Antrag auf Anwendung des Artikels darf nur vom Bundestag oder einer Bundes- bzw. Landesregierung beim Verfassungsgericht eingereicht werden. Allerdings hätte ein Antrag beim Parlament genügt. Aber die Petitionisten können nicht alles wissen.

Einmal abgesehen davon, daß diese Aktion die ganz Erbärmlichkeit der politischen Linken neuerlich deutlich macht, deren Kader es nicht einmal schaffen, dem politischen Gegner inhaltlich Paroli zu bieten, verstößt die Petition gegen die Verfassung dieses Landes. Einmal natürlich, weil Björn Höcke nun einmal Bürger Deutschlands ist und daher auch die Rechte als Bürger genießt. Zum anderen aber auch, weil die politischen Aktivitäten einer in fast allen Länderparlamenten vertretenen Partei beschränkt werden würden, was dem Gleichheitsgrundsatz der parlamentarischen Demokratie widerspricht. In Rußland oder Nordkorea, in Persien oder der Türkei wird Parteien – sofern es andere als die Regierungsparteien überhaupt gibt – das Recht verwehrt, ihren Vorsitzenden frei zu bestimmen. – Nicht in Deutschland! Wer etwas anderes will, beweist, wie weit weg vom Grundgesetz er tatsächlich steht.

Aber richtig, es gibt den ominösen Artikel 18, der den Entzug der Grundrechte juristisch fixiert.

»Wer die Freiheit der Meinungsäußerung, insbesondere die Pressefreiheit, die Lehrfreiheit, die Versammlungsfreiheit, die Vereinigungsfreiheit, das Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis, das Eigentum oder das Asylrecht zum Kampfe gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen.«

Nur wurde dieser Artikel seit Inkrafttreten des Grundgesetzes noch nicht ein einziges Mal angewendet. Nicht, weil es keine Anträge gab. Sondern weil das Verfassungsgericht die Anträge immer abgelehnt hat. Und das aus guten Gründen, wie jeder leicht bei Wiki nachlesen kann. – Können die freiberuflichen Aktivisten bei Campact nicht mal mehr lesen?

Artikel 18 ist, um es vorsichtig zu sagen, hochgradig umstritten, wie der Jurist Sebastian Cobler bereits im Juni 1979 ausführlich begründete. Das macht er nicht irgendwo, sondern im ›Kursbuch‹, ein zweifelsohne links-intellektuelles Format mit immer wieder guten Gedanken. Wie eben diesem: Artikel 18 würde den legale Gebrauch der Freiheit in einen funktionswidrigen Missbrauch umdeuten. Was zunächst laut Grundgesetz legal ist, wird unter Berufung auf den Schutz einer ominösen freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Nachhinein für illegitim erklärt. Selbst ein Nicht-Jurist spürt die Widersinnigkeit dieses Artikels. Cobler spricht sogar von einem »Grundrechtsterror«. – Doch wie gesagt: Das war im Jahr 1979. Da wurde Verfassungstreue noch von der politischen Rechten gefordert. Und ja, auch von Sozialdemokraten.

In den USA gibt es einen vergleichbaren Artikel daher mit guten Gründen nicht. Denn wie kann etwas illegal werden, das zuvor von eben diesem Gesetz für legal erklärt worden; in diesem Fall das Recht auf freie Meinung und politische Betätigung, auch Bürgerrechte genannt. Genau genommen handelt es sich um eine besonders perfide Form der rückwirkenden Anwendung von Gesetzen: Rückwirkend werden zuvor gewährte Rechte verwehrt. Aber für die roten Amateurjuristen von Campact ist das sehr wahrscheinlich zu viel des juristischen Denkens. Sie sind ja auch nur schnöde Propagandisten. Für die anderen widerspricht Artikel dem Geist der Verfassung. Er ist verfassungsfeindlich.

Tatsächlich begründet Artikel 18 eine Verfassungstreuepflicht für jeden Bürger. Staatsorgane bekommen so, heißt es wiederum aus der Feder linker Autoren, die Möglichkeit, zwischen einem »richtigen«, »verantwortungsbewussten«, »staatstragenden« Gebrauch der Grundrechte und einem »falschen«, »unverantwortlichen«, »staatsgefährdenden« und somit strafbaren Missbrauch zu unterscheiden. Es spricht für das Verfassungsgericht, daß es diesen Artikel bis heute noch nie anwenden ließ. Und es spricht gegen die Unterzeichner der Petition, daß sie diesen Artikel anwenden möchte.

Denn, wie gesagt, es hat Fälle gegeben. Genauer, vier bis zum Jahr 2022. Gegen Otto Ernst Remer, gegen Gerhard Frey, Thomas Dienel und Heinz Reisz. Der erste war ein erklärter Nationalsozialist, der zweite Herausgeber der Deutschen National-Zeitung, die beiden anderen nationalsozialistische Aktivisten, von denen zumindest einer nach dem abgewiesenen Antrag auf Entzug der Bürgerrechte beim Verfassungsschutz Unterschlupf fand.

Daß das Verfassungsgericht Björn Höcke wegen einer Reihe politischer Äußerungen, die allesamt vom Artikel 5 geschützt sind, seine Grundrechte entziehen sollte und damit der AfD in Thüringen ihren Vorsitzenden nehmen, ist äußerst unwahrscheinlich – selbst in der von der Regierung inszenierten, aufgeheizten Stimmung dieser Tage. Die Petition gehört daher in die Reihe linker Propagandaaktionen, mit denen ein linker Mob sich selber das Bäuchlein streicheln will. Schließlich machen die Umfragen in Deutschland deutlich, daß es eine wie auch immer strukturierte Mehrheit links von den Christdemokraten nicht mal ansatzweise gibt. Im Gegenteil: Grüne, SPD und Linke drohen aus einigen Parlamenten zu fliegen.

Und das Einzige, was einen Sieg der politischen Rechten noch verhindern kann, ist das dubiose Image, daß die AfD in Personen wie Björn Höcke mit sich herumschleppt. Die wenigsten wählen die AfD wegen Höcke. Und wer den pausbäckigen, rosafarbenen Lächelheini aus Westdeutschland, der sogar innerhalb seiner Partei umstritten ist, sieht – ein typischer Politiker, der, käme es nicht aus der AfD, für seine Jahre an diversen Hochschulen und einige Jahre Lehrertätigkeit in bestimmten Kreisen als einer von denen tituliert würde, die noch nie Arbeiten waren –, den wundert das nicht. Es gibt einfach keinen Grund, Höcke zu wählen.

Dafür wählen viele die Alternative für Deutschland nicht – wegen Höcke. Daß er von den Medien als Wiedergänger Hitlers gesponsert wird, zielt genau in diese Richtung. Würde die Petition also erreichen, was sie angeblich erreichen will, wäre die AfD Björn Höcke umgehend los. Ihr Stimmenanteil ginge eher noch einmal nach oben. Die Partei schüttelte ein veritables Problem gewinnbringend ab! Und deshalb ist sie dumm. Die Petition. Saudumm.

Oder geht es gar nicht um die Petition? Geht es nur darum, Höcke auf einem Foto mit Hitler zu zeigen? Und das jeden Tag auf jeder Website im Raum Deutschland? – Ganz so unwahrscheinlich ist das nicht. Ob es allerdings wirkt, ist zweifelhaft, weil sich diese Art der Naziwerbung von Links langsam abgenutzt hat.

✉

|

Negroes fighting, Augustus Earle, Public domain

Negroes fighting, Augustus Earle, Public domain

Szenenbild aus Das Cabinet des Doktor Caligari

Public domain

Szenenbild aus Das Cabinet des Doktor Caligari

Public domain

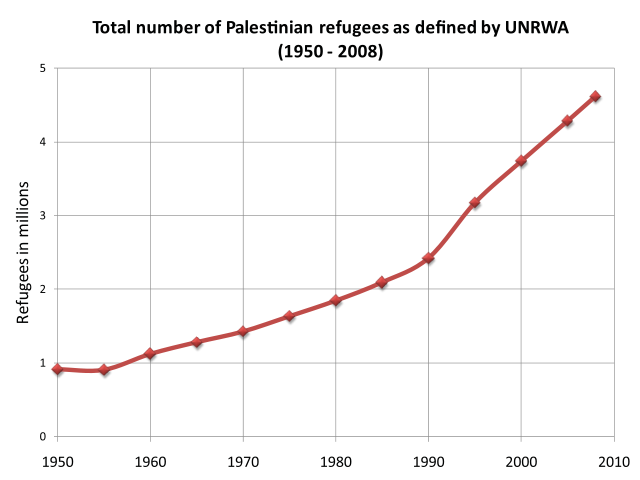

Zahl der Flüchtlinge in Palästina laut UNRWA (CC BY-SA 3.0)

Zahl der Flüchtlinge in Palästina laut UNRWA (CC BY-SA 3.0)